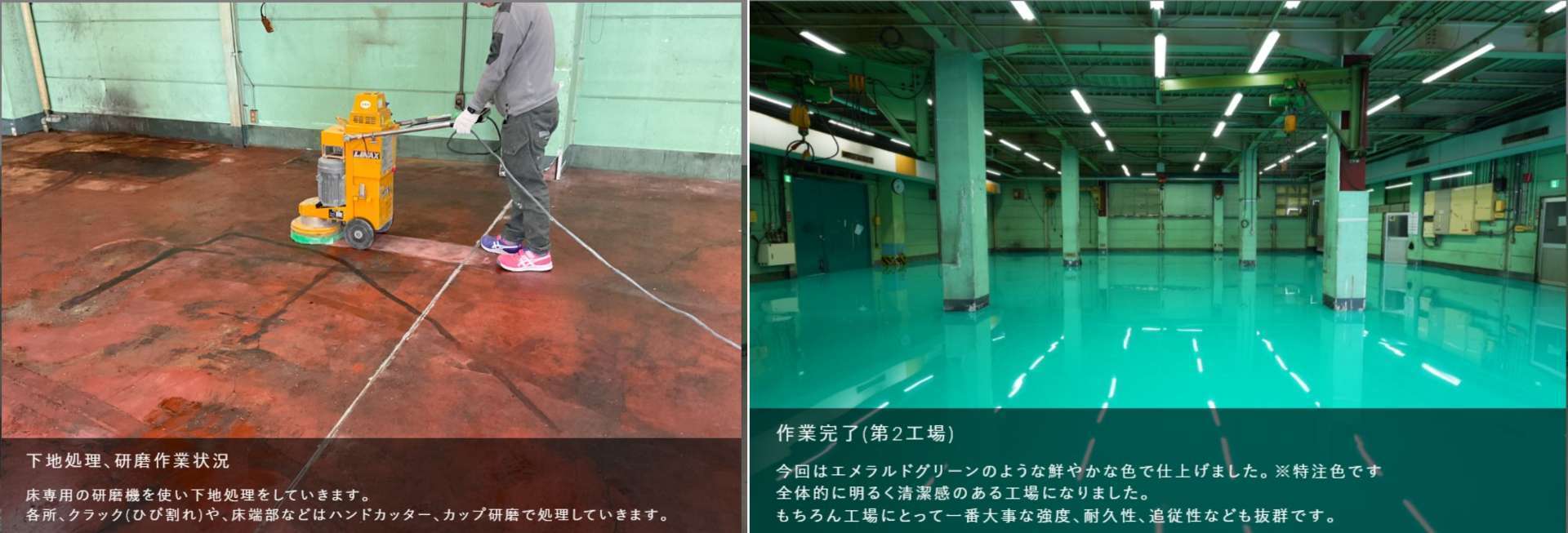

参照:施工事例「精密機械工場 塗床改修工事」より

皆さん、こんにちは。大阪府東大阪市に拠点を構え、塗床工事やアスファルト工事、コンクリート工事などを手掛ける「床のプロフェッショナル」株式会社テンマです。

半導体デバイスの製造は、微細化の極限へと向かっており、製造品質を左右する「床材」選びは、もはや単なるメンテナンスの範疇を超え、生産インフラそのものです。

この記事では、床を製品品質を左右する重要な要素として捉え、特に半導体・電子部品工場の施設管理者が直面する3つの致命的な汚染源と、その根本的な解決策について解説します。

ENEOS様やダイソー様など、化学プラントで求められる極限の耐薬品性や防爆技術を持つ株式会社テンマが、床材の耐久性とアウトガス対策を両立させる「最適な床の処方箋」を提示します。

テンマは徹底した品質管理や高い技術力はもちろん、「床の専門コンサルタント」として、施工場所や使用環境に応じて最適な塗床材を的確にご提案いたします。生産効率の向上や売り上げ増に最大貢献できる業者をお探しなら、ぜひテンマまでご相談ください。

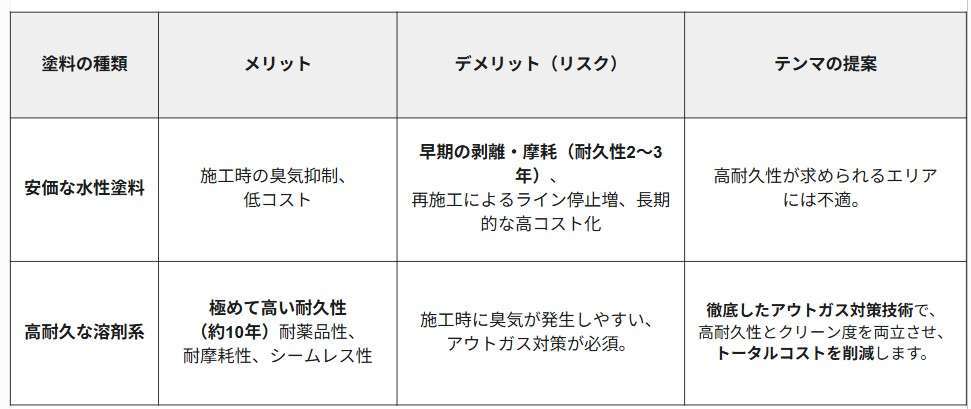

■施設管理者が知っておくべき「安価な水性塗料」の落とし穴と、10年持つ高耐久な溶剤系の真価

クリーンルームの床材選定において、環境対応の観点から安価な水性塗料(無溶剤系の一部を含む)が選択肢に挙がることもあります。しかし、安易な選択は、後に致命的なコスト増加を招くリスクがあります。

1. 「溶剤系=悪」ではない。耐久性とトータルコストの視点

高耐久な溶剤系塗床材は、その塗膜の緻密さと強度から、安価な水性塗料が避けられない早期の剥離や摩耗を大幅に抑制し、結果的に**再施工の頻度を1/3以下(例:10年 vs 2~3年)**に抑えます。

再施工の度に発生する生産ラインの停止(機会損失)や廃材処理コストを考慮すると、「10年持つ高耐久な溶剤系」こそが、製造業のトータルコスト削減に最も貢献する選択肢となります。

2. 独自の技術力で「アウトガス問題」を解決

半導体工場で懸念される「アウトガス」は、床材に含まれる未反応モノマーや揮発性有機化合物(VOC)が原因となることがありますが、これは溶剤系の構造的な問題ではなく、塗料の品質と施工技術に依存します。

テンマは、SEMI F21-1102などの国際規格に準拠した材料を厳選し、メーカーとの強力なパートナーシップのもと、アウトガスの放出を極限まで抑制する独自の乾燥・硬化促進ノウハウを確立しています。これにより、「高耐久」と「高クリーン度」の両立を実現します。

厳格な精度を求められる環境での施工こそ、テンマの得意分野です。まずはお気軽にご相談ください。

■半導体工場が直面する3つの致命的な汚染源:床からのリスクと公式規格

半導体工場が直面する3つの致命的な汚染源について、リスクや公式規格を交えて解説します。

◆汚染源①:パーティクル(ナノレベルの微粒子)

パーティクルとは、微細なホコリや異物のことで、半導体回路にショートや切断を引き起こす原因となり、製品の品質に悪影響を及ぼします。既存の床材の摩耗や剥離などで目に見えないナノレベルのパーティクルが発生すると、クリーンルーム内の気流制御をどれだけ最適化しても、製品への付着リスクを排除できません。

クリーンルームの空気清浄度は、国際規格の「ISO 14644-1:2015」、そして日本の国家規格であるJIS B 9920「クリーンルームの空気清浄度クラス分類」において定められています。半導体工場では、もっとも厳格な位置づけとなるクラス1〜3が要求されるのが一般的です。

クラス1〜3を維持するためには、パーティクルを発生させない床材であることが不可欠です。テンマが提案する床材は、極めて硬質で耐摩耗性に優れ、自己平滑性(セルフレベリング)によって継ぎ目のないシームレスな表面を実現します。チリやホコリの溜まる隙間をなくすため、パーティクルの発生源を根本から絶つことが可能です。

参照情報: 国際標準化機構(ISO)公式サイト

参照情報:日本産業規格の簡易閲覧

・なぜ自己平滑性が重要なのか?

継ぎ目や凹凸は微小な気流の乱れを引き起こし、パーティクルが製品に付着しやすくなるリスクを高めます。また、清掃時に使用するクロスやモップの摩耗によって、繊維が床材の凹凸に引っかかり、そこからまた新たなパーティクルを発生させるという悪循環も引き起こします。

◆汚染源②:アウトガス(揮発性有機化合物)

アウトガスとは、有機材料から放出されるガス成分のことです。微量の化学物質や不純物も含まれるため、半導体工場における機器の汚染や動作不良を引き起こす場合があります。

たとえば、床材に含まれる未反応モノマーや可塑剤が放出するVOC(Volatile Organic Compounds)は、露光装置や真空装置に深刻な悪影響を及ぼします。「アウトガスの基準値はクリアしているはずなのに、なぜか露光不良が多発する」といった現場の技術者が抱える疑問の根本原因になりがちです。

半導体製造装置・材料の国際規格であるSEMI F21-1102「クリーンルーム材料からのアウトガス試験法」では、アウトガス試験の標準を定めています。テンマが使用する床材は、この規格に準拠し、製造プロセスを阻害する化学物質の放出を極限まで抑えることが可能です。

参照情報:SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)公式サイト

参照情報:日本建築学会技術報告集

・アウトガスがもたらす具体的なリスク

アウトガスがもたらすリスクには、「露光装置のレンズ汚染による焦点ずれ」「成膜プロセスにおける不純物混入」「真空装置の圧力不安定化」などがあります。これらの問題は、不良品発生だけでなく、装置の寿命を縮め、予期せぬメンテナンスコストを発生させることにもつながります。

◆汚染源③:静電気放電(ESD)

人体や台車からの静電気放電(ESD)は、半導体デバイスに致命的な損傷を引き起こす場合があります。静電気対策として「導電性床材」を導入するのはもちろん、作業服・靴・台車を含むトータルなESD管理システムの一部として床材を捉えることが重要です。

この分野では、国際規格のIEC 61340-5-1「エレクトロニクスにおける静電気管理プログラム」が定められています。テンマは、これらの規格に基づき、均一な導電性を確保する独自の施工技術によって、抵抗値を厳密に管理します。

参照情報: 日本電子部品信頼性センター

・抵抗値が安定しないのはなぜ?

「導電性床材を導入したが、抵抗値が安定しない」というトラブルは、多くの現場で発生しがちです。原因は床材の選定ミスだけでなく、下地の状態や施工時の温度や湿度、施工後のメンテナンス方法などが抵抗値に影響を与えるためです。テンマは、これらの要因をすべて考慮したうえで、最も安定した導電性を保つ床システムをご提案します。

厳格な精度を求められる環境での施工こそ、テンマの得意分野です。まずはお気軽にご相談ください。

関連記事:「クリーンルームのクラス分類と粉塵対策を徹底解説」

■テンマが提案する「コンサルティング型」ソリューション

株式会社テンマは、ABC商会との長年の強力なパートナーシップにより、大阪府においてトップクラスの取引量を誇る床のプロフェッショナルです。メーカーの全面的な技術協力のもと、最新・最適な材料を適正価格でご提供できるのが当社の強みです。お客様の製造プロセスのパートナーとして、最適なご提案をお約束できます。

また、弊社はENEOS様やダイソー様など、種別を問わず最適なソリューションを提供してきた実績がございます。

私たちのコンサルティングプロセスは、まずお客様の工場を徹底的に診断することから始まります。稼働中のラインを停止せずに、床の劣化状態、静電気特性、アウトガスの潜在リスクを専門的な視点で分析することが可能です。さらに、お客様の製造プロセスや使用薬品、搬送方法を詳細にヒアリングし、上記の3つの汚染源すべてを解決できる複合的な床システムをご提案します。

私たちは、特定の床材を売り込むのではなく、お客様の事業目標の達成に貢献する「最適な床の処方箋」を提示します。

◆テンマの技術力と施工へのこだわり

株式会社テンマは、昭和52年の創業以来48年間、年間施工実績は1,600件から2,500件以上へと成長を遂げています。国際規格のISOやIEC、そして日本のJIS規格に準拠した、信頼性の高い国内外の最先端クリーンルーム向け床材を厳選して使用します。

ナノレベルのクリーン環境を維持しながら、生産ラインの停止時間を最小限に抑えるための独自の施工ノウハウを有しているため、ぜひ安心してお任せください。さらに、施工後にはJIS規格に基づいた測定機器で導電性や平滑性を再検証し、データに基づいたレポートを提出するなど、徹底したアフターフォローで信頼を構築しています。

◆未来の製造品質は「足元」から始まる

クリーンルームの床は、製造品質に直接影響を与える重要なインフラです。見えない汚染源に悩む前に、ぜひ一度、私たち「床の専門コンサルタント」にご相談ください。

関連記事:「クリーンルームのクラス分類と粉塵対策を徹底解説」

クリーンルームの床材選びでお悩みの方は、ぜひ一度、私たちテンマにご相談ください。